●MRI検査

MRIは、磁気共鳴画像(Magnetic Resonance Imaging)の略です。

放射線は使用しないため被爆はゼロ、磁石と電磁波を使い体内の状態を描出する検査です。

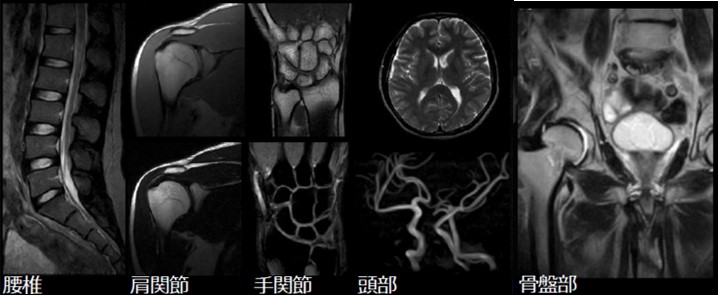

脳、脊椎・脊髄、四肢・関節、その他子宮・卵巣・前立腺など骨盤内の病変に関しても検出能力に優れています。

最先端の機能で、最大限の優しさを提供します!

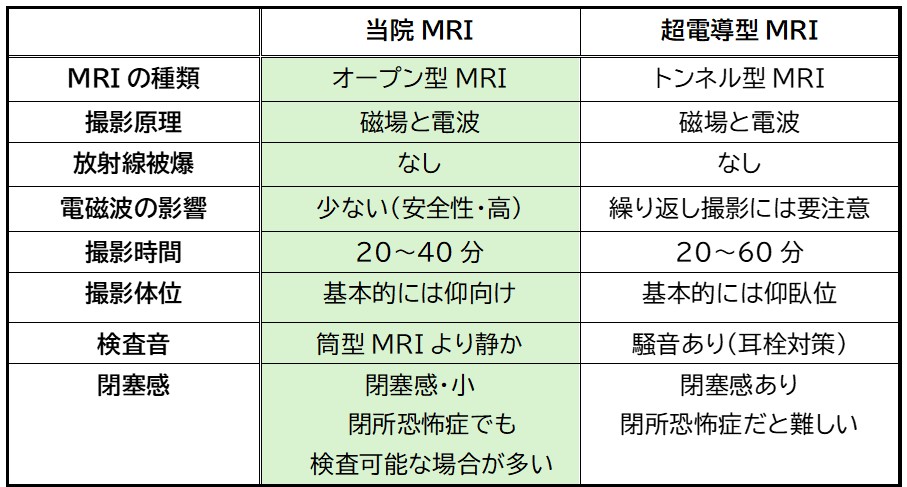

2024年今年9月に導入した当院のMRIは、病院などの超伝導型(従来の筒型タイプ)とは違い、広い開口径のオープン型MRIです。

筒型MRIに比べ、患者さんの居住性が格段に良く、閉所恐怖症の方や、筒に入る姿勢が保てない腰痛のひどい方、脳の画像診断を受けたくても受けられなかった方、などにもご利用いただけます(個人差があります)。

〇新型OpenMRI装置により、従来のOpenMRI装置より短時間に高精細・高画質な検査が可能です。

〇最新の検査方法を搭載しており、あらゆる画像による高い診断能の検査が可能です。

〇オープン性が高い装置のため、閉所や暗所が苦手でトンネル型MRIを受診できない方でも比較的安心して検査いただけます(個人差はあります)。

(ペースメーカーなど体内金属が挿入されている方、妊娠中もしくは妊娠の可能性がある場合は、必ず医師・看護師・放射線技師にお伝えください)

●レントゲン検査

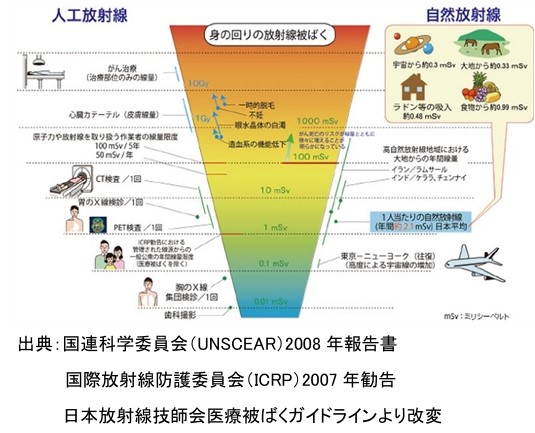

レントゲン診断装置はX線を利用して主に骨の画像を撮る装置です。診察室では画像の拡大や濃淡の調整、回転等の操作も行えますので、当院では最小限の放射線量で体に優しい検査対応を心掛けています。

レントゲンに際して放射線障害を心配される方がいらっしゃいますが、下記の図のように被ばく量に関して心配はほとんどございません。

身体への影響など気になることであれば、しっかりご説明させていただきますのでお気軽に医師へご相談ください。

(妊娠中もしくは妊娠の可能性がある場合は、必ず医師・看護師・放射線技師にお伝えください)

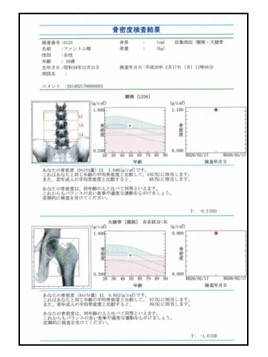

●骨密度検査 (DEXA法)

骨の強さを測定する際の重要な尺度の1つに「骨密度」があります。

当院では骨密度測定装置(DEXA)を導入し、この検査機器による骨密度の測定(DEXA法)を行っております。

6ヵ月に1回のDEXA法による大腿骨、腰椎等の検査をお勧めいたします。

骨粗鬆症は骨折の最大の危険因子であり、骨折発生率は年齢とともに上昇傾向にあります。早期診断による適切な予防・治療が必要です。

当院は、大田区骨粗鬆症ネットワークの所属機関です。

大田区の骨粗鬆症検診(一次検診・二次検診)に対応しています。

腰椎と大腿骨の骨密度を測ることにより、

早期の骨粗鬆症の診断や治療薬の効果を見ることが可能になりました。

検査結果は、下記の結果用紙を使って医師より説明します。

(ペースメーカーなど体内金属が挿入されている方、妊娠中もしくは妊娠の可能性がある場合は、必ず医師・看護師・放射線技師にお伝えください)

●超音波診断装置(エコー)

X線被曝の心配や苦痛が全くなく安全に体内の状態を調べる装置です。

超音波の名の通り、体の外から対象物に向けて超音波を照射し、対象物からはね返る、反射波(エコー)を画像化して、検査する装置です。

超音波検査は骨以外の靭帯や神経、関節の中の様子が検査できるため、ブロック注射や筋膜リリース注射、関節内注射等正確な注射が必要な場合にも活躍します。

また、超音波診断装置では、対象の部位を動かしながら検査をする事も可能のため、リハビリで視覚的に動きにくい筋肉や関節の状態を観察できます。

当院では複数のエコーを導入しており、診療のみならずリハビリテーションでも積極的に診断や治療に役立てています。

●心電図検査

心臓の電気現象(刺激伝導系)を調べます。心臓は、全身に血液を循環させるポンプとして働き、その指令を送っているのが「洞結節」という部分です。そこから電気刺激を発生させ、その刺激によって心筋が収縮し、全身に血液を送り出します。その心筋の微弱な電気的変化を体表に装着した電極から検出し、波形として記録したものが心電図です

この検査では心筋梗塞、不整脈、心筋虚血などがわかります。

【検査方法】

胸と手首と足首を出した状態でベッドに仰臥位で寝ていただきます。

次に電極を装着し、安静にした状態で約10秒間記録します。

●血管機能検査 CAVI/ABI

★CAVI検査 血管の硬さ

心臓や血管の病気の早期発見につながるのが、CAVI検査です。

CAVIとは、心臓(Cardio)から足首(Ankle)までの動脈(Vascular)の硬さの指標(Index)の略で、動脈の硬さの指標です。普段の血圧に関係なく、心臓から足首までの動脈の硬さなどを数値で評価することができます。

動脈硬化症が進んでいるほど、「CAVI」の値は高くなり、9.0を超えると約半数のかたの脳動脈か心臓の動脈である冠動脈に動脈硬化症をきたしているという研究結果もあります

CAVIの基準値

CAVI<8.0 正常範囲

8.0≦CAVI<9.0 境界域

9.0≦CAVI 動脈硬化が疑われる

※CAVIが正常範囲であっても、動脈硬化が進行していたり、疾患を発症する場合もありますので、検査結果に関しては医師の診断にしたがってください。

★ABI検査 血管の詰り

足の動脈の詰まり具合をみるのがABI検査です。

ABIとは、足首(Ankle)と上腕(Brachial)の血圧比の指標(Index)の略で、動脈の狭さの程度がわかります。

健康な人のABI値は、腕の血圧と足首の血圧が同じくらいか、足首の血圧が少し高い値になります。しかし、足の動脈が詰まっていると血液の流れが悪くなり、腕の血圧に比べて足首の血圧が低くなります。そのため、血圧の比で足の動脈が詰まっているかどうかを判断することができます。

ABIの値は、0.9以下だと足の動脈の詰まりが疑われ、値が低いほど重症になります。値が低い人ほど、間歇性跛行などの足の症状が出やすくなります。

【検査方法】

CAVIとABIは同時に測定できます。

ベッドに仰向けに寝てもらい、両腕、両足首にカフを、胸元に心音マイクをつけ、血圧と、脈波を測定します。

時間は5分程度で済み、患者さんに痛みなどの苦痛はありません。

血圧測定と同じような簡単な検査です。

検査結果もその場で出るため、その日のうちに医師の診断が受けられます。